職場に共通認識がないと失敗する?組織力を高める成功企業の実践法とは【人事担当者必見】

「会議で話が噛み合わない…」「チームの動きがバラバラ…」

そんな状況に心当たりはありませんか?原因は、**職場での“共通認識の不足”**かもしれません。

共通認識がないと、情報の解釈にズレが生じ、業務の非効率や信頼関係の低下を招きます。

本記事では、共通認識を深める重要性やメリット、成功企業の事例、実践的な定着手法までを徹底解説。

人事・教育担当者の方がすぐに実践できるノウハウをわかりやすくご紹介します。

1: 共通認識とは何か?なぜ今、重要視されているのか

現代のビジネス環境では、変化のスピードがますます加速しています。テレワークや多様な働き方が広がる中で、職場における「共通認識」の重要性がかつてないほど高まっています。

共通認識とは、チームや組織のメンバーが同じ情報、価値観、目標を共有し、それに基づいて行動できる状態を指します。これは単なる情報の共有にとどまらず、「何を大事にし、どう行動すべきか」という意識の一致も含まれます。

この章では、共通認識の基本概念から、共通認識が不足した職場で起こる問題、そして企業成長と共通認識の深い関係について解説します。

1-1: 共通認識の基本的な意味とビジネスにおける役割

共通認識とは、「複数人が同じ理解を持っている状態」を意味します。ビジネスの現場では、たとえばプロジェクトのゴールや企業理念、ルールや業務フローなどについて、チーム全員が同じ認識を持つことが求められます。

この共通認識があると、以下のような効果が生まれます:

- 意思決定のスピードが上がる

- ミスコミュニケーションが減る

- 各メンバーが自律的に判断・行動しやすくなる

つまり、共通認識は「業務の土台」であり、「組織の方向性を揃えるコンパス」のような役割を果たしているのです。

1-2: 共通認識がない職場に起こる3つの問題

一方で、共通認識が不足している職場では、さまざまなトラブルが生じます。代表的な問題は以下の3つです。

①ミスや手戻りの増加

プロジェクトの目的や優先順位がメンバーによって異なると、作業の方向性にズレが生じ、結果的にやり直しや無駄な作業が増えてしまいます。

②人間関係のストレス

「言ったつもり」「聞いていない」「そんな認識じゃなかった」といった誤解が積み重なると、信頼関係が崩れ、チームの雰囲気が悪化します。

③自律的な行動ができない

目的や方針が明確でないと、メンバーは「判断ができない」「動けない」という状態になり、受け身の姿勢が強くなります。結果として、組織のスピードが落ちてしまうのです。

これらの問題は、共通認識を整えるだけで未然に防ぐことができるため、早期の対策が重要です。

1-3: 組織成長における共通認識の必要性

共通認識は、組織がスピーディーに、そして一貫性を持って成長していくための“見えないインフラ”とも言える存在です。

たとえば、成長フェーズにある企業では、新しい制度や組織構造の変化が頻繁に発生します。そんな中で共通認識が不足していると、「なぜ変化するのか」「自分の役割は何か」が見えず、社員が戸惑ってしまいます。逆に、全員が「何のための変化か」を理解していれば、変化に対して前向きな行動がとれるようになります。

また、共通認識は、経営層と現場との間の“認識ギャップ”を埋める役割も果たします。トップの想いや戦略が現場にまで浸透していないと、現場はバラバラに動き、成果につながりません。だからこそ、共通認識は「企業文化を支える核」として位置づけるべきなのです。

2: 共通認識が生む具体的なメリットとは?

共通認識を深めることは、単なる“情報の共有”にとどまりません。組織内でのパフォーマンスや風通しの良さ、さらには社員のモチベーションにまで大きな影響を与えます。

この章では、企業にとって特に重要な3つのメリット──業務効率・生産性の向上、ミスやトラブルの予防、社員の主体性やエンゲージメントの向上──に焦点を当て、共通認識がどのようなプラス効果をもたらすのかを解説します。

2-1: 業務効率・生産性の向上

共通認識がしっかりと根付いている職場では、「誰が」「何を」「なぜやるのか」が明確になっているため、業務の無駄や重複作業が減ります。これは、作業スピードや成果物のクオリティに直結する重要なポイントです。

たとえば、プロジェクトの目的や優先順位を全員が理解していれば、指示待ちの時間や確認作業が減り、各自が判断して素早く行動できます。

また、目的が共有されていれば、「今この業務にどう取り組むべきか?」という判断軸もブレません。結果として、チーム全体のスピードと質が向上します。

さらに、共通認識があると会議の時間短縮や意思決定の迅速化にもつながり、生産性の高い組織運営が可能になります。

2-2: ミス・トラブルの予防

業務上のミスやトラブルの多くは、「伝えたつもり」「理解していると思っていた」といった認識のズレから生まれます。共通認識が不足していると、ルールの解釈違いや責任範囲の誤解が発生しやすくなります。

たとえば、「品質重視」という方針があっても、人によって「スピードを犠牲にしてでも完璧を目指す」という意味か、「一定水準を保てばOK」という意味かの解釈が分かれていたら、現場の対応はバラバラになります。

このようなリスクを回避するためには、明確な言葉で共通理解を築き、定期的に確認し合う仕組みが必要です。共通認識を高めることで、業務の判断基準が統一され、ヒューマンエラーやすれ違いの防止につながります。

2-3: 社員の主体性・エンゲージメント向上

共通認識がある組織では、社員一人ひとりが自分の役割や会社の目的を深く理解できるため、自発的な行動が促されます。これは、いわゆる「指示待ち人材」からの脱却にもつながる大きな効果です。

特に、企業のミッションやビジョン、部署ごとの目標が明文化され、それを日常的に意識できる環境があると、社員は「自分が何のために働いているのか」を常に意識するようになります。これはモチベーションの源となり、仕事に対する納得感ややりがいを生み出します。また、自分の行動が組織全体の目的にどうつながっているかが理解できると、業務への責任感や貢献意識も自然と高まります。結果的に、社員エンゲージメントが向上し、離職率の低下やパフォーマンスの安定化にも寄与します。

3: 共通認識を深めるための具体的な手法

共通認識の重要性を理解していても、「どうすれば実際に深められるのか分からない」と感じる方は少なくありません。

特に複数の部署やチームが関わる組織では、共通理解を得ることが難しくなる傾向にあります。

ここでは、明確なビジョンと目標の共有、フィードバックと進捗共有の仕組み化、用語や価値観の統一といった言語化の工夫という3つの観点から、共通認識を深めるための具体的な手法を紹介します。

3-1: 明確なビジョンと目標の共有

共通認識の出発点は、全員が共通のゴールを見据えることです。つまり、ビジョンや目標を明確に示し、それを組織全体で共有することが第一歩となります。

たとえば、「売上拡大を目指す」と言うだけでは抽象的すぎます。

それよりも、「2025年度までに既存顧客の継続率を20%向上させる」といった**具体的かつ測定可能な目標(SMART)**を設定し、その意図と背景を丁寧に伝えることが重要です。

また、日々の業務レベルにまで落とし込み、「この業務が全体の目標にどう貢献するのか?」を明示すると、メンバー一人ひとりが目的意識を持って動けるようになります。

“今やっていること”と“組織の方向性”を結びつけることが、共通認識を育む鍵です。

3-2: フィードバックと進捗共有の仕組み化

共通認識は一度つくれば終わりではありません。日々の業務の中で継続的にすり合わせていくことが必要です。

そのためには、進捗状況を定期的に共有し、フィードバックを受ける機会を仕組み化することが効果的です。

たとえば、以下のような取り組みが有効です:

- 毎週の定例会でKPIやプロジェクトの進行状況を可視化

- チャットや社内ツールを活用して日々の進捗を共有

- 1on1ミーティングで個別の認識のズレを確認・修正

- SlackやNotionなどを活用した情報の一元管理

特に大切なのは、「進捗が遅れている=悪いこと」という空気をつくらないこと。進捗報告の場は、ズレを正し、行動を前進させるためのチャンスです。

フィードバック文化を浸透させることで、共通認識の維持・強化が自然と行われるようになります。

3-3: 用語・価値観の統一と言語化の工夫

共通認識を深める上で、言葉の使い方は極めて重要です。

なぜなら、同じ言葉でも人によって意味が異なっていたり、曖昧な言葉が誤解を生んだりするからです。

たとえば、「スピード感を持って対応する」と言われたとき、

・“即日対応”を想像する人もいれば、

・“3営業日以内で十分”と考える人もいます。

このような解釈のズレをなくすためには、曖昧な言葉をできるだけ避け、具体的に言語化することが重要です。

また、企業文化や価値観に関する言葉──たとえば「顧客志向」「挑戦」「チームワーク」なども、それぞれの意味を明文化しておくと共通理解が深まります。

以下のような工夫が効果的です:

- 社内用語集や行動指針のドキュメント化

- 価値観を体現したエピソードの共有

- 具体例を交えた社内研修や勉強会の実施

言葉を整え、伝え方を揃えることで、組織の“当たり前”が統一され、認識のズレを未然に防ぐことができます。

4: 成功企業が実践する共通認識のつくり方

共通認識の重要性を理解し、社内で取り組もうとしても、「具体的に何をすればいいのか分からない」「実践方法がイメージできない」と悩む人事・教育担当者は多いのではないでしょうか。

そこで本章では、実際に共通認識づくりに成功している企業の事例や、文化づくり・リーダーの在り方といった視点から、すぐに取り入れられる実践的なヒントを紹介します。

4-1: Google・サイボウズなどの事例から学ぶ

世界的企業Googleや、日本企業サイボウズの取り組みは、共通認識を組織に根付かせるうえで大いに参考になります。

Googleの例:価値観を軸にしたオープンカルチャー

Googleは、「ユーザーに最高の体験を提供する」というミッションを全社員で共有しています。

さらに、定例の全社ミーティング(TGIF)や社内情報のオープン化により、どの部門・どの国の社員でも同じ価値観で動ける体制が整っています。

また、リーダーが「心理的安全性」を重視する文化を築くことで、メンバー同士が自由に意見を言える環境が整い、共通認識の醸成と継続的なアップデートが可能になっています。

サイボウズの例:多様性を前提とした認識の共有

サイボウズでは、**「100人100通りの働き方」**という理念を掲げ、多様性を尊重しながらも、組織としての共通認識を明文化しています。

具体的には、企業理念・行動指針・カルチャーブックの整備により、社員一人ひとりが価値観を自分ごととして理解できるよう工夫されています。

共通点は、言語化とオープンな仕組みの徹底。これにより、組織の方向性と現場の判断が自然に一致する環境をつくっています。

4-2: チームビルディングとカルチャーづくり

成功企業に共通しているのは、共通認識を文化として根付かせる工夫です。そのための鍵が「チームビルディング」と「カルチャーづくり」です。

チームビルディングの取り組み

共通認識は、日々の業務だけで自然に育つものではありません。

たとえば以下のような機会を意図的に設けることで、メンバー同士の理解や信頼関係を深めることができます。

- 価値観や目標について語り合うワークショップ

- 日々の1on1や朝会での「ひとこと共有」

- 雑談タイムや懇親会など非公式な交流

特に、**「なぜこの目標があるのか」「なぜこの判断がされたのか」**といった背景まで話し合うことで、表面的な理解から深い共通認識へとつながります。

カルチャーは仕組みで育てる

カルチャー=組織の空気を「育てる」には、理念や行動基準を文書で示すだけでなく、日常に浸透させる工夫が必要です。

たとえば、

- 「朝礼で1分間、バリューを体現した行動を共有する」

- 「社内報で社員の価値観エピソードを紹介する」

- 「表彰制度と価値観を連動させる」

こうした仕組みを通じて、共通認識は"使われるもの"となり、形式的なスローガンではなく、実際の行動指針として機能するようになります。

4-3: リーダーが果たすべき役割とは

共通認識を浸透・定着させるうえで、**最も重要なキーパーソンが“リーダー”**です。

リーダーが理念や方針を理解していなければ、メンバーは混乱し、誤った方向に進んでしまいます。逆に、リーダーが共通認識を体現し、日常的に言語化して伝えることで、組織全体にその姿勢が波及します。

信頼されるリーダーは「率先垂範」と「対話」を重視

- 方針や目標の背景をわかりやすく説明する

- メンバーの声を聞き、理解しようとする姿勢を示す

- 自らが行動で示すことで、組織全体に一貫性を与える

特に、トップダウンだけでなく、**「対話によるボトムアップ型の認識形成」**が効果的です。

リーダー自身が共通認識に基づいて判断し、周囲にも同じ基準で接することで、共通認識が“文化”として根付きやすくなります。

5: 共通認識を維持・強化するために大切なこと

共通認識の形成はスタートラインにすぎません。より重要なのは、それを継続的に維持・強化していくことです。

組織の成長や人の入れ替わり、社会環境の変化などによって、せっかく築いた共通認識も時間とともにズレていきます。

そのため、共通認識は“つくる”だけでなく“育て、整える”フェーズが欠かせません。

この章では、継続的な教育・認識のアップデート・可視化の工夫という3つの観点から、持続可能な共通認識の育て方をご紹介します。

5-1: 継続的な教育・トレーニングの重要性

共通認識を一度つくったからといって、それが永遠に続くわけではありません。

特に新人の入社や組織編成の変化があるたびに、定期的な教育の場を設けることが必要不可欠です。

たとえば、以下のような取り組みが有効です:

- 新人研修時に企業理念や価値観を丁寧に伝える

- 定期的なeラーニングやマイクロテストで復習・確認

- 価値観や行動指針を扱うワークショップの実施

重要なのは、単に「知っている」状態ではなく、日々の業務の中で“使える・実行できる”状態を維持することです。

また、トレーニングは上司やリーダー向けにも行うことで、認識の浸透だけでなく発信力も強化され、現場全体に共通理解が根づきやすくなります。

5-2: 組織の変化に応じた認識のアップデート

現代のビジネスは変化の連続です。新規事業の立ち上げ、組織再編、市場環境の変化など、共通認識の内容自体をアップデートするタイミングは必ずやってきます。

その際に注意すべきなのは、

「変化を上から一方的に伝えるだけ」では共通認識にならないという点です。

重要なのは、

- なぜ変えるのか(背景)

- どのように変えるのか(方針)

- それが私たちの仕事にどう関係するのか(役割)

これらを対話ベースで丁寧に共有することです。

アップデートのタイミングでしっかりと説明と共有を行えば、**「変化を自分ごとに捉える力」**が育ち、環境に柔軟に対応できる強いチームになります。

5-3: デジタルツールによる認識の可視化

共通認識の“ズレ”や“弱まり”は、日々の業務の中では見えにくいものです。そこで活用したいのが、認識の可視化に役立つデジタルツールです。

たとえば以下のようなツールや仕組みが有効です:

- マイクロラーニングやテストで「理解度」を見える化

- ナレッジ共有ツール(Notion、Confluenceなど)で情報を常に最新に

- サーベイツールで「価値観の浸透度」や「認識のズレ」を定点観測

特におすすめなのは、日常業務の中に自然に組み込める仕組みです。

毎日数分の確認テストや、行動指針の確認チェックなどは、負担が少ないのに効果的です。こうした可視化の取り組みにより、「誰が何をどこまで理解しているか」「どこにズレがあるのか」を把握でき、適切なフォローや教育のタイミングも逃しません。

6: 共通認識を「定着」させたい企業へ──最適な学習の仕組みとは

共通認識の重要性は多くの企業で認識されている一方で、「認識が共有されても、現場での行動に反映されない」「時間が経つと薄れてしまう」といった課題を抱える企業は少なくありません。

そこで今求められているのが、共通認識を一時的な“共有”で終わらせず、“定着”させるための仕組みです。

この章では、情報共有だけでは不十分な理由、そして共通認識を確実に定着させる“反復学習”のアプローチについて、具体的な解決策を紹介します。

6-1: なぜ情報共有だけでは不十分なのか?

共通認識の醸成には、ミーティングや資料の共有、社内ポータルの整備など、さまざまな「情報共有」の取り組みが行われています。

しかし、「伝えた=理解された」「読んだ=定着した」ではないという現実があります。

特に以下のような課題がよく見られます:

- 資料を配布しても、実際には読まれていない

- 研修で話した内容が1週間後には忘れられている

- 社員によって理解度や解釈にバラつきがある

- 新入社員・異動者への周知が漏れやすい

つまり、情報共有だけでは「一時的な記憶」で終わりやすく、行動や判断の基準にまで落とし込めないのです。

この課題を解決するためには、学習内容を“繰り返し思い出す”仕組みを設け、長期記憶として定着させるアプローチが不可欠です。

6-2: kokoroeによる「反復学習」と「認識の揃え方」

この“定着の仕組み”を実現するのが、社員教育ツール 「kokoroe」 です。

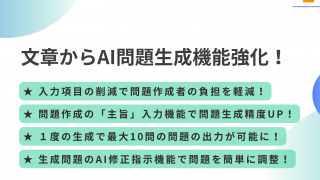

kokoroeは、企業が社員に求めるナレッジ(理念・ルール・業務知識など)を、反復テスト形式で定着させるマイクロラーニングツールです。

kokoroeの特徴的な仕組み:

- 1日5分、毎日継続できる「マイクロテスト」方式

- 自社の理念・ルール・商品知識などをAIで簡単に問題化

- 回答履歴・正答率を可視化し、理解度や認識のズレを定量的に把握

- 学習データに基づいた改善・フォローアップが可能

このような仕組みにより、単なる「情報配信」ではなく、社員が“覚えて・思い出して・行動に活かす”という学習サイクルが回るようになります。

また、管理者側も全体の理解度を見える化できるため、**「誰がどこまで理解しているか」「認識がズレているのはどこか」**が一目で把握でき、教育投資の成果も測定可能です。

6-3: 成果を生み出す共通認識づくりの次の一手

共通認識の「定着」を実現する企業は、単に教育を行うのではなく、教育が実際の行動・成果に結びつく仕組みを導入しています。

そのために必要なのは、以下のような「次の一手」です:

- 反復学習で“記憶”として定着させる:繰り返すことで忘却を防ぎ、意識しなくても自然に行動できる状態をつくる

- 現場主導で学習の意義を言語化する:一方通行で与えるだけでなく、現場での活用例や成功体験を共有し、目的意識を高める

- 学習成果を評価・可視化し、PDCAを回す:個人・チーム単位での定着度を可視化し、フィードバックと改善につなげる

kokoroeのようなツールを活用することで、これらの施策を「仕組み」として日常業務に組み込むことができます。

共通認識を“言った・伝えた”で終わらせない。行動と成果につなげる“実践的な教育環境”を構築することが、これからの企業には求められています。