記憶が定着しないのは“やり方”が原因?今すぐ試したい反復学習の効果と実践法!

「何度教えても、すぐに忘れてしまう…」

そんな悩みを抱える人事・教育担当者は多いのではないでしょうか。

せっかく時間とコストをかけて研修をしても、知識が定着せず実務に活かされない――この原因の多くは“学び方”にあります。

実は、記憶の定着には**「反復学習」**という科学的に効果が証明された方法が欠かせません。本記事では、反復学習の基本から、効果的なやり方、記憶に残る復習スケジュール、テクノロジーを活用した最新トレンドまでをわかりやすく解説します。

社員教育の成果を最大化したい方、知識が行動につながらないとお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

1: なぜ記憶が定着しないのか?──学びを忘れるメカニズム

人はなぜ、せっかく学んだことを短期間で忘れてしまうのでしょうか。社員教育や研修を実施しても、時間が経つと成果が実感できない……そんな悩みを抱える人事担当者も多いはずです。本章では、記憶が定着しない根本原因を「脳のしくみ」や「忘却曲線」の観点から解説し、反復学習がなぜ必要なのかを明らかにします。

1-1: 記憶はどうして忘れられるのか

私たちの脳は、新しい情報をすべて自動的に覚えているわけではありません。むしろ「不要だと判断した情報は積極的に忘れる」という性質を持っています。これは、膨大な情報から本当に必要なものだけを選別するための自然な防御機能です。

たとえば、昨日の昼食のメニューを思い出せないのに、学生時代に何度も繰り返し見た英単語は今でも覚えている──そんな経験は誰しもあるでしょう。これは、繰り返し触れた情報が脳にとって「重要」と判断されたからです。つまり、記憶の定着には「繰り返し」と「重要性の認知」が不可欠なのです。

1-2: 忘却曲線と反復学習の関係

記憶の仕組みを語る上で欠かせないのが「忘却曲線」です。これは心理学者エビングハウスが発表した理論で、学習後の記憶がどれくらいのスピードで失われていくかを示したものです。

彼の実験によると、人は学習後24時間以内に約70%の内容を忘れてしまいます。さらに数日後には、覚えていた内容のほとんどが消失することも珍しくありません。

この忘却を防ぐために有効なのが、タイミングよく「復習=反復学習」を行うことです。復習を適切な間隔で繰り返すことで、忘却のスピードを抑え、記憶を長期的に維持できるようになります。つまり、反復学習は“忘れる”という人間の自然な脳の動きに抗う、唯一の確かな方法なのです。

1-3: 「わかる」と「定着する」の違い

教育や研修の現場では、学習者の「わかりました!」という反応が一つの成果と見なされがちです。しかし、実際にその知識が行動に結びついているかというと、そうでないケースが多く見られます。

これは、「わかる=理解」と「定着する=再現できる」には大きな違いがあるからです。たとえば、自動車の運転方法を教本で読んで理解したとしても、すぐに安全に運転できるわけではありません。実際に反復して運転し、失敗や修正を経てはじめてスキルとして定着するのです。

企業教育でも同様に、1回の研修で得た知識を放置していては、すぐに忘れ去られてしまいます。だからこそ、「理解」だけで満足せず、「定着」に至るまでの仕組み──すなわち反復学習の導入が重要なのです。

2: 反復学習とは?──基本概念と科学的根拠

反復学習は、知識を確実に定着させるうえで欠かせない学習手法です。人の記憶は時間とともに自然に薄れていくため、学んだ内容を長期間保持するには、意識的な「繰り返し」が必要です。この章では、反復学習の基本的な定義とその種類、そして心理学に裏づけられた効果や、実際の企業研修・教育現場における活用例を紹介します。

2-1: 反復学習の定義と種類

反復学習とは、同じ情報を時間を空けて繰り返し学ぶことで、記憶の定着率を高める学習法です。1回きりの学習では定着しづらい情報も、複数回にわたり復習を行うことで、長期記憶へと移行しやすくなります。

反復学習には主に以下の2種類があります:

- 集中型反復:短期間に何度も繰り返す方法。短期記憶には効果的だが、長期記憶への移行はやや弱い。

- 間隔型反復(スペースドリピティション):学習の間隔を徐々に広げながら繰り返す方法。科学的にも長期記憶への定着に非常に効果的とされています。

とくに企業の教育や研修では、「研修を実施して終わり」にならないよう、この間隔型反復の導入が重要です。

2-2: 心理学で証明された効果

反復学習の有効性は、多くの心理学的実験によって裏づけられています。代表的なのが、ドイツの心理学者エビングハウスによる「忘却曲線」の研究です。彼は、人間が新しい情報をどれくらいのスピードで忘れてしまうかを測定し、その忘却を防ぐには“繰り返し”が不可欠であることを明らかにしました。

さらに、現代の研究でも「間隔を空けた復習(間隔反復)」が記憶の定着に効果的であることが確認されています。特に以下の点が注目されています:

- 同じ内容でも、復習の間隔を空けることで定着率が2倍以上になる

- 一度忘れかけたタイミングで思い出すことで、記憶が強化される

- クイズ形式など「想起を伴う学習」が記憶の強化に貢献する

これらの結果から、反復学習は単なる「繰り返し」ではなく、記憶を引き出すプロセスそのものが学習効果を高めることがわかっています。

2-3: 企業研修・教育現場での活用事例

反復学習は、今や教育の現場だけでなく、企業の人材育成においても注目を集めています。特に、以下のような場面で効果を発揮しています。

- 新入社員研修:業務知識や社内ルールを継続的に復習することで、現場での即戦力化を支援

- コンプライアンス教育:年1回の集合研修だけでなく、日常的なマイクロラーニングで知識の定着を図る

- 商品知識の習得:営業部門などで頻繁に変化する情報を、反復学習によって継続的に更新・定着

また、eラーニングやマイクロテストの導入により、従業員一人ひとりに最適化された復習スケジュールを提供する企業も増えています。反復学習は、単なる「復習」ではなく、**人材の知識力を可視化し、定着率を高めるための“戦略”**としても活用されているのです。

3: 記憶定着に効く!反復学習の効果的なやり方

反復学習は「繰り返せば良い」という単純な話ではありません。実は、記憶を効率よく定着させるには**“どう繰り返すか”**が極めて重要です。この章では、科学的に効果が証明されている3つのアプローチ──「間隔反復」「インターリーブ学習」「自己説明・テスト学習法」──について、具体的な活用方法とともに解説します。

3-1: 復習タイミングの最適解「間隔反復」

反復学習において最も効果的な方法の一つが、「間隔反復(Spaced Repetition)」です。これは、学習と復習の間隔を徐々に広げながら繰り返す手法で、記憶の長期保持に大きな効果があります。

たとえば以下のような復習スケジュールが有効です:

- 初回学習後:1日以内に復習

- 2回目:3日後

- 3回目:1週間後

- 4回目:2〜3週間後

このように、忘れかけた頃に復習することで、記憶を再活性化し、脳に「これは重要な情報だ」と認識させることができます。これは単なる繰り返しではなく、忘却曲線を逆手に取った記憶強化法です。

企業研修に取り入れる場合も、1回の研修で終わらせず、その後のフォローアップに間隔反復を取り入れることで、知識定着率は大きく向上します。

3-2: 応用力も育つ「インターリーブ学習」

「インターリーブ学習(Interleaved Practice)」とは、異なる種類の課題やトピックを混ぜて学習する手法です。たとえば、英単語だけを連続で学ぶのではなく、文法問題やリスニングも組み合わせるといった形式です。

この学習法が有効な理由は以下の通りです:

- 異なる情報を並行して処理することで、思考の切り替え力や応用力が育まれる

- 類似した情報の区別がつきやすくなり、記憶の整理が進む

- 一見すると非効率に思えるが、長期的な定着率とパフォーマンスの向上に寄与する

たとえば営業研修であれば、ロールプレイ・商品説明・FAQ対応を日ごとに切り替えながら学習することで、実践力が高まります。単調な繰り返しに陥らず、学習への興味も維持しやすくなるのが大きなメリットです。

3-3: 学びを深める「自己説明」や「テスト学習法」

反復学習の質を高めるためには、「アウトプット」を伴うアプローチが不可欠です。特に効果的とされるのが以下の2つの方法です。

自己説明(Self-explanation)

学習した内容を自分の言葉で説明する手法です。誰かに教えるつもりで話したり、ノートに自分なりの解釈を書き出すことで、理解があいまいな部分を明確にできます。

- 例:「この業務フローの意味を、入社1年目の社員にどう説明するか?」

- 効果:表層的な理解から、構造的な理解へ

テスト学習法(Retrieval Practice)

復習の代わりに「テスト形式で思い出す」ことに焦点を当てた学習法です。思い出す作業そのものが記憶を強化し、定着を促進します。

- 例:選択式クイズ、記述式テスト、フラッシュカード

- 効果:学習の進捗確認と、記憶の定着を同時に実現

この2つの方法は、特にeラーニングやマイクロテスト形式の研修と相性が良く、企業内教育に導入することで効果測定と学習強化を同時に実現できます。

4: 反復学習の落とし穴と注意点

反復学習は記憶定着に優れた手法ですが、やり方を間違えると逆効果になることもあります。学習効果を最大限に引き出すには、「やりすぎによるストレス」や「形だけの繰り返し」といった落とし穴を回避しなければなりません。この章では、反復学習で陥りがちな失敗と、その対処法・改善策を解説します。

4-1: 学習者が感じるストレスとその対処法

反復学習は「繰り返す」ことが前提ですが、それが学習者にとって負担やストレスになってしまうケースがあります。特に次のような状況では注意が必要です。

- 同じ内容を繰り返すことで飽きやモチベーション低下が起きる

- 達成感が得られず、学習の意味を見失う

- 学習スケジュールがタイトで心身の負担が大きくなる

こうしたストレスを軽減するには、以下の工夫が効果的です:

- 学習内容のバリエーションを持たせる(動画、クイズ、実践など)

- 小さな達成目標を設定し、成功体験を積ませる

- 休息の時間やペース配分を調整し、リズムを整える

特に企業研修では、「毎日数分」「1問だけ」といった負担の少ない設計にすることで、継続率を大幅に高められます。

4-2: 効果を下げるNGなやり方とは

反復学習はやり方次第で効果に大きな差が出ます。次のような“ありがちなNGパターン”には注意が必要です。

NG例1:同じタイミング・方法で復習し続ける

→ 記憶の定着には「変化」が必要。常に同じ形式では脳が慣れてしまい、刺激になりません。

NG例2:「見るだけ」「読むだけ」の受動的な復習

→ 理解したつもりでも、思い出す・説明するといった能動的学習がなければ定着しにくくなります。

NG例3:「全部完璧に覚えよう」とする過剰な詰め込み

→ 記憶には限界があります。重要なポイントに絞って、優先順位をつけて繰り返す方が効果的です。

効果的な反復とは、質と戦略性のある繰り返し。惰性にならないよう、設計段階から工夫が求められます。

4-3: 反復だけに頼らない複合学習戦略

反復学習は強力な手法ですが、万能ではありません。とくに抽象的な概念の理解や応用力の育成には、他の学習手法との組み合わせが不可欠です。

企業教育においては、以下のような複合的な学習設計が効果的です:

- 反復学習 × 実践演習:マイクロテストで基礎を固め、グループワークやロールプレイで応用力を養う

- 反復学習 × フィードバック:学習結果に対して定期的にフィードバックを与え、改善点を明確化

- 反復学習 × マイクロラーニング:短時間・高頻度の学習設計で、習慣化と記憶定着を両立

重要なのは、「記憶するための繰り返し」だけで終わらせず、理解し、使える知識に昇華させる仕組みをつくること。反復学習はあくまでその土台であり、実践や対話といった要素との組み合わせによって、はじめて高い学習効果を発揮します。

5: 実践に活かす!反復学習を成功させる工夫

反復学習の効果を最大限に引き出すためには、単に繰り返すだけでは不十分です。継続できる仕組みと、学習の質を高める工夫が必要不可欠です。この章では、実際に反復学習を現場で運用する際に役立つ具体的な方法を3つの視点から紹介します。

5-1: 学習効果を最大化する復習スケジュール例

反復学習の成功には、**「いつ復習するか」**が重要です。記憶の定着は、適切なタイミングでの復習によって飛躍的に向上します。以下は、実践的に使える復習スケジュールの一例です。

<効果的な復習タイミングの例>

| 学習後の復習回数 | タイミング |

| 1回目 | 学習当日〜24時間以内 |

| 2回目 | 3日後 |

| 3回目 | 7日後 |

| 4回目 | 14日後 |

| 5回目 | 1か月後 |

このように、**復習の間隔を徐々に広げていく「間隔反復」**を取り入れることで、忘却を最小限に抑え、長期記憶への移行を促進できます。

企業研修や社内教育では、eラーニングやマイクロテストと連動させ、このスケジュールに沿った自動リマインドや再出題の仕組みを整えると効果的です。

5-2: 定着度を見える化する評価・テスト法

反復学習を導入しても、その成果が見えなければ継続や改善につながりません。そこで重要になるのが、学習の定着度を可視化する評価方法です。

主な評価・チェック方法

- マイクロテスト(小テスト):毎日の理解度チェックに最適。5問程度の選択式でOK

- チェックリスト評価:習得すべき知識やスキルを項目化し、達成度を記録

- フィードバック付き評価:正答だけでなく、誤答の理由や解説を提示することで理解を深める

特にマイクロテストは、短時間で集中力が保てるため習慣化しやすく、継続率も高いです。得点の推移や傾向を分析すれば、個人ごとの苦手分野も把握しやすくなり、より効果的な教育設計が可能になります。

5-3: モチベーションを保つ仕掛けと習慣化

反復学習は継続が命です。いかに記憶に効果的であっても、途中でやめてしまっては意味がありません。そこで必要なのが、学習を“やり続けられる状態”にするための工夫です。

モチベーションを維持する方法

- 学習の目的を明確にする:「なぜこれを学ぶのか?」を最初に共有し、納得感を持たせる

- 進捗の“見える化”:スコアや達成バッジなどで成長実感を演出

- ゲーム要素の導入:ランキングや報酬機能で楽しさをプラス

- 仲間と一緒に取り組む:チーム内で成果を共有し、学習を“文化”として根づかせる

また、「毎日5分」「1日1問」など、学習を細分化してハードルを下げることも重要です。最初は短時間でも、継続することで学習が習慣化し、抵抗感なく反復できるようになります。

6: これからの反復学習──テクノロジーとの融合

従来の「紙と鉛筆」による学習から、デジタルを活用した学習へ──。近年、反復学習はテクノロジーの力によって、より効率的かつ個別最適化された形へと進化を遂げています。ここでは、AI・アプリの活用法、eラーニングへの組み込み方、そして反復学習を企業文化として定着させるためのポイントをご紹介します。

6-1: AI・アプリで進化する反復学習

反復学習の最大の課題は「継続と最適なタイミングの管理」です。ここに、AIや学習アプリの導入が非常に効果を発揮します。

主な活用例:

- AIが復習の最適タイミングを自動調整

→ 各学習者の理解度や進捗に応じて、復習の頻度・内容・タイミングを自動最適化。 - スマホアプリによるマイクロテスト配信

→ 1日5分、移動中やスキマ時間での反復学習が可能に。 - 学習履歴の可視化と分析

→ 各従業員の苦手領域を明確化し、個別支援がしやすくなる。

AI技術と連動した反復学習は、従来の「一律型教育」を超え、一人ひとりに合わせた学びの提供を可能にします。これにより、記憶定着だけでなく、教育施策全体のROI向上にもつながります。

6-2: eラーニングやLMSへの導入ポイント

反復学習を社内教育に組み込む際には、eラーニングやLMS(学習管理システム)との連携が非常に有効です。以下のような設計が、効果的な導入を後押しします。

成功する導入ポイント:

- 「研修+マイクロテスト」のセット化

→ 研修直後に簡単な復習問題を出すことで、記憶が定着しやすくなる。 - 反復スケジュールを自動化

→ 受講後1日・3日・1週間…と自動的に復習テストを配信。 - 学習ログと定着率を分析

→ 誰が、何を、どれだけ覚えているかを可視化し、マネジメントに活用。

導入時には、「いかに日常業務に自然に溶け込ませるか」が鍵です。1回の研修で終わらせず、継続学習を“仕組み”として組み込むことで、社員の知識が着実に積み上がっていきます。

6-3: 企業の学習文化に根づかせる方法

どれだけ優れた反復学習の仕組みを導入しても、「やらされ感」のままでは定着しません。反復学習を企業の文化として根づかせるためには、環境とマインドの両面からのアプローチが必要です。

学習文化の定着に必要な要素:

- 経営層からの明確なメッセージ

→ 「学び続けること」が評価につながる文化をトップが発信 - 現場へのフィードバックの仕組み

→ 学んだことが仕事にどう活きたかを共有・称賛する仕組みづくり - チーム単位での学習目標の共有

→ 反復学習を「個人」ではなく「組織」の取り組みに昇華する

また、表彰制度や学習ポイント制度などのインセンティブ設計も有効です。反復学習が“当たり前”になる職場環境をつくることで、知識が資産として蓄積され、組織の競争力が継続的に高まっていきます。

7: まとめ──反復学習を“仕組み”として取り入れるために

反復学習は、個人の記憶定着を超えて、組織の生産性と学習効率を高める強力な手法です。本章では、企業が反復学習を日々の業務にどう取り入れていくか、そしてそれを“仕組み化”するためのポイントを整理します。

7-1: 記憶定着に反復が不可欠な理由

人の脳は、一度覚えたことも繰り返さなければすぐに忘れてしまいます。これは自然な働きであり、むしろ前提として教育設計すべき事実です。だからこそ、適切なタイミングで復習する仕組み=反復学習が必要です。

特に、間隔を空けながら繰り返し学ぶ「間隔反復」や、アウトプットを伴う学習法は、短期的な理解だけでなく長期的な知識保持と応用力の形成にも効果を発揮します。研修を“やりっぱなし”にしないためには、こうした反復の仕組みを組織的に整える必要があります。

7-2: 実務に活きる“学びの定着”とは

本当に意味のある学習とは、学んだことが実務で使える知識として再現できる状態です。記憶が定着していないと、現場で「わからない」「迷う」「自信がない」といった課題が生じ、生産性にも影響を与えます。

反復学習を通じて知識が定着すれば、社員は即座に判断・行動できるようになり、顧客対応の品質や業務スピードが格段に向上します。さらに、共通認識の形成や誤解の防止にもつながるため、組織全体の意思統一やミスの削減にも貢献します。

7-3: 明日から取り入れたい第一歩

とはいえ、反復学習をゼロから社内で仕組み化するのは容易ではありません。

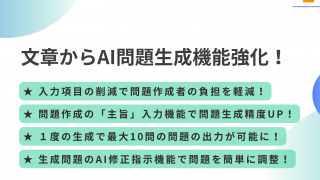

そこでおすすめしたいのが、**「kokoroe」**というマイクロラーニングツールです。

「kokoroe」は、毎日5分のマイクロテストによって、学習内容を自然に反復できる仕組みを提供。

さらに、ChatGPT連携で自社独自のナレッジを簡単に問題化できるため、業務マニュアルや企業理念など“その企業でしか教えられない内容”を効率よく教育に落とし込むことができます。

また、テストの受講履歴や正答率を通じて知識の定着度や学習の習慣化状況が可視化されるため、「伝えたつもり」「教えたはず」の曖昧さをなくし、実務との接続もスムーズになります。反復学習を継続できる仕組みを整えることは、社員の自信やパフォーマンス向上にも直結します。

まずは小さく始めてみることが、組織の知識力を底上げする第一歩です。

kokoroeのようなツールを活用し、記憶に残る学びを仕組み化してみてはいかがでしょうか。